「頑張ればできるよ」——この何気ない声かけが、実は子どもを傷つけているかもしれない。早稲田大学の広瀬統一先生は、従来の療育のあり方に疑問を投げかけ、遊び中心の発達支援プログラムを開発しました。一人ひとりの個性を大切にしながら、自己効力感を育むBe-Youプログラム。実際の指導方法から製品開発の背景まで、お話をうかがいました。

発達支援の研究を始めたきっかけ

広瀬先生が発達支援に取り組んだきっかけは、近くの公園で行われていた、知的発達症やダウン症、自閉スペクトラム症の方を対象にしたサッカークラブでの活動でした。「サッカーの経験を生かし、ボランティアでサポートし始めました。それが入口だったと思います」。

本格的な療育支援を始めたのは3年前、日本デフビーチバレーボール協会との出会いがきっかけでした。「それまでの経験で、知的・発達障がいのある方々への運動指導が大きな効果をもたらすと実感していました。その話を牛尾洋人理事長にしたところ、『この取り組みを事業化して、もっと多くの人に届ける』というアイデアが生まれたんです」。

こうして、広瀬先生の療育支援の本格的な取り組みがスタートしました。

体を動かすだけで、なぜ能力が伸びるのか

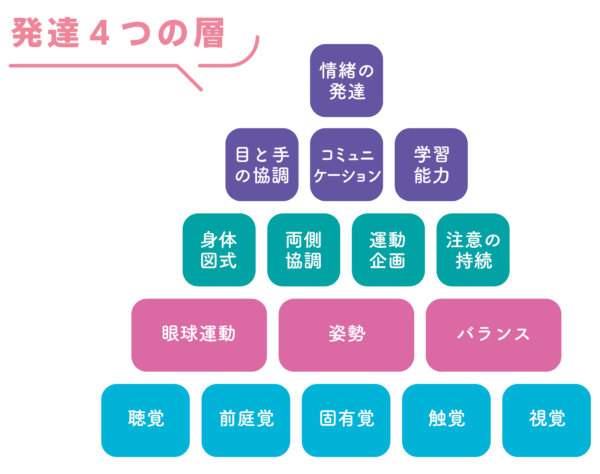

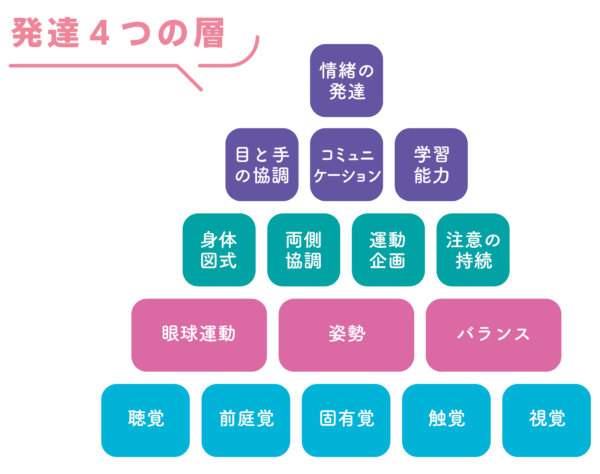

そもそも運動指導は、どのように子どもの能力に関わるのでしょうか。この疑問に、広瀬先生は「発達のピラミッド」の理論で答えてくれました。

「感覚統合の考え方では、発達を4つの層に分けて説明します。土台は『感覚』の層で、見る、聞く、触る、バランスを取るといった基本的な感覚機能があります。その上に『運動・姿勢』。これは、体を動かしたり姿勢を保持したりする能力です。3層目は『認知』で、物事を知る、理解する、判断する知的能力。最上位に『高次機能』があり、社会性やコミュニケーション能力などが含まれます」

重要なのは、1つの運動の中で4つの層すべてが同時に、相互に影響し合いながら発達することです。跳び箱を跳ぶとき、視覚で距離を測り、筋肉や関節の感覚で力加減を調整し、バランス感覚で姿勢を制御します。これが感覚層への刺激。実際に跳ぶ動作は運動・姿勢層の活動で、助走距離の判断は認知層の働きです。そして『できた!』という達成感や『みんなに見てもらいたい』という気持ちが高次機能層を刺激します。

子どもの可能性を広げる「経験」と「声かけ」

発達のピラミッドを踏まえ、保育者は何をすればよいのでしょうか。広瀬先生が重視するのは「子どもたちに多彩な経験をさせているか」という点です。「保育者の経験の幅が、子どもたちの可能性の幅を決めます。保育者自身が新しい体験に挑戦し『危ないから』『汚れるから』と必要以上に制限せず、失敗する経験も含めて多様な選択肢を提供すること。そして子どもが自分で選択できる環境をつくることが大切です」。

さらに重要なのが声かけです。新しいことに挑戦する子もいれば、「どうせできない」と諦める子もいる——この違いを生むのが自己効力感です。避けるべきは「頑張ればできるよ」という言葉。「子どもは既に頑張っている。それでもできない自分を『ダメな人間』と思ってしまう危険があります」。例えば、折り紙が完成した子に結果を褒めるだけでなく、「最初は難しそうだったけど、何度もやり直して完成したね」と過程も認める。こうすることで「努力すれば成果が出る」という実感が生まれます。

現場の課題から生まれたアプローチ「Be-Youプログラム」

ところがいざ現場で実践しようとすると、新たな問題が浮上しました。児童発達支援事業所で指導を始めた当初、広瀬先生がいない状態で保育者が同じ指導をするのは困難だったのです。「決まったプログラムでは個人差に対応できません。10人の子どもがいれば10通りの個性があります」。

もう一つの課題は継続性です。『訓練』の側面が強いと、子どもにとって『やらされる』ものになりがち。楽しみがなければ、本当の成長は期待できません」。

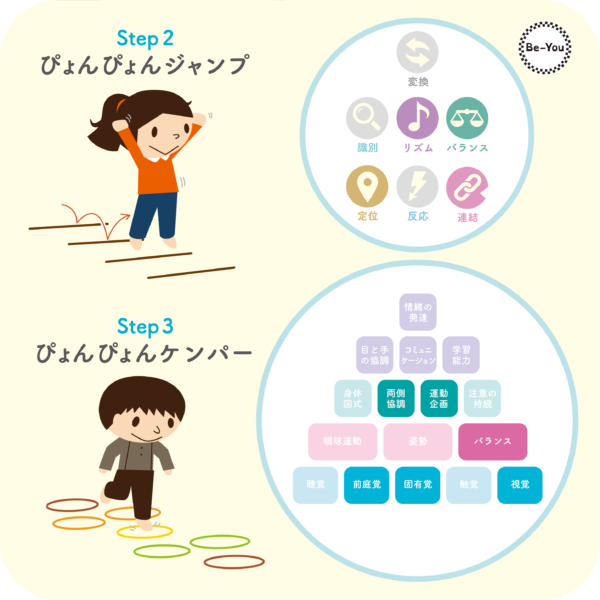

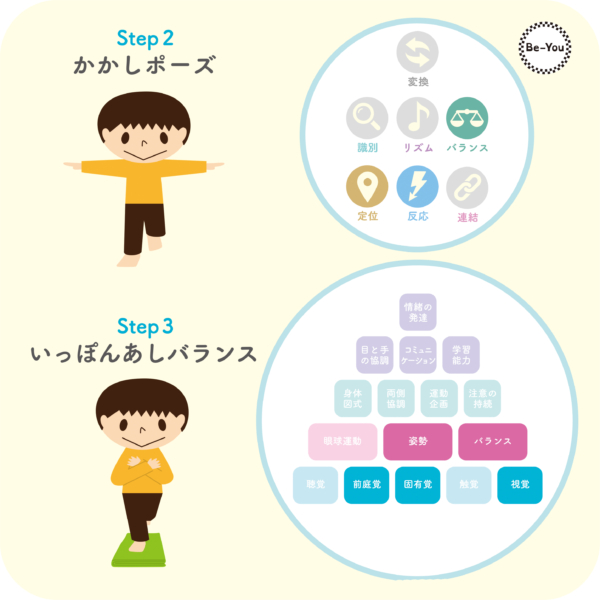

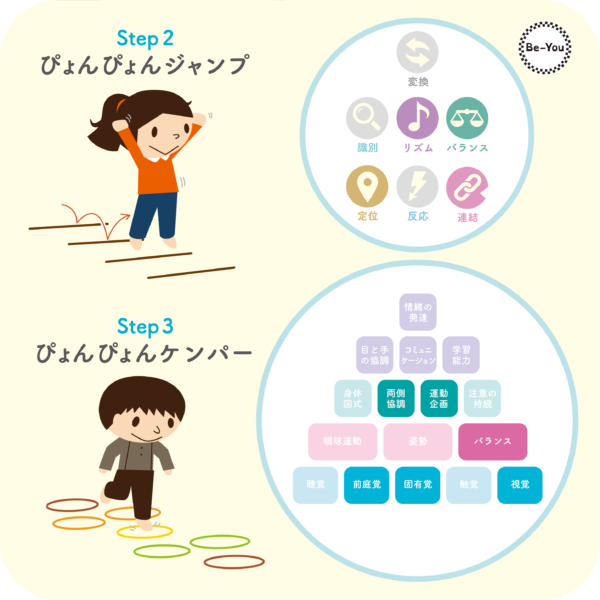

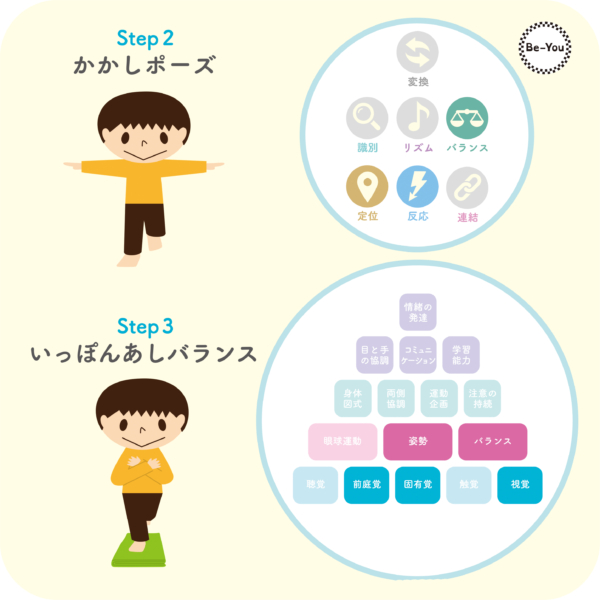

そこで広瀬先生が着目したのは「遊び」です。遊びをベースに、保育者が子どもの状態に応じて選択できるシステムを構築しました。例えば「ボール投げ」でも「ボールを持つ」「近距離で投げる」「遠距離で投げる」の3レベルを用意することで、自分のレベルで参加できます。

こうして生まれたのが、子ども一人ひとりの個性を大切にするBe-Youプログラムだったのです。

理論を実践につなぐ「絵カード」の工夫

Be-Youプログラムを現場で実践しやすくするため、広瀬先生は遊びの絵カードをジャクエツと開発しました。

「視覚的な刺激に敏感な子もいるので、優しい色合いを採用しました。また、カードに穴があることで、フックや輪などにカードをかけて『次はこれ、その次はこれ』という見通しを視覚的に示せます。言葉だけでは理解が困難な子や、短期記憶に課題がある子にとっても大切な支援となります」。

絵柄にもこだわりがあります。まず表面は、情報量のバランスを重視しているそうです。「細部に注目しがちな子には、余計な情報があると何をする遊びかわからなくなります。一方、あまりにシンプルでは活動内容が伝わらない。オリンピックのピクトグラムのように、抽象化されているが直感的に理解できるデザインにしました」。

裏面には指導者向けのアイコンを配置し、各遊びが発達のどの側面に効果があるかを示しました。保育士が「今日はバランス感覚を育みたいから、この遊びを選ぼう」と目的を持って選択できる仕組みです。専門知識がない方でも、カードを見ながら質の高い発達支援を提供できるよう設計しました。

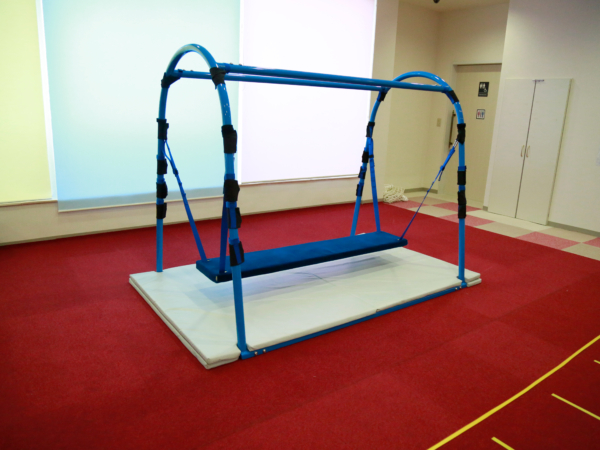

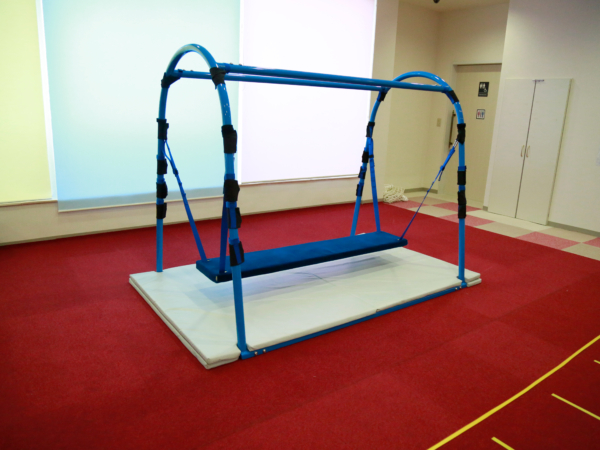

画期的な屋内遊具「Be-You KITTO」の開発

広瀬先生は屋内遊具にも取り組みました。発達支援施設はスペースが限られることもあり、特に「揺れる」動きを室内で提供する方法が課題となっていました。そんな中で「『浮く』『泳ぐ』以外の陸上の動きは何でもできる環境を作りたい」という理想のもと、ジャクエツと開発した遊具が「Be-You KITTO」です。Be-You KITTOは、登る・這う・渡る・くぐるといった多様な動きを一つの遊具で実現できます。保育者だけでも組み立て・片付けができるよう、基本フレームにネット、スイング、カバーなどのアタッチメントを組み合わせる設計になっているのもポイントです。理論的に正しくても、現場の先生が使いづらければ普及しません。アタッチメントを外せば、子どもの自由な発想でも遊べます。

子どもも保育士も変わった「現場の声」

Be-Youプログラムの導入により、発達支援の現場に大きな変化が生まれています。ある発達支援事業所では、子どもたちの参加意欲が大幅に向上。「今日は何をして遊ぶの?」と積極的に聞いてくる子どもが増えたそうです。保育士からも「カードがあることで、専門知識がなくても子どもの発達段階に応じた遊びを選択できる」「一人ひとりの成長を具体的に把握しやすくなった」という声が上がっています。

一般の保育園でも活用が始まっています。「発達支援が必要な子もそうでない子も、みんなが楽しく参加できる」「遊びの意味を理解することで、子どもへの声かけが変わった」といった効果が報告されています。従来は専門施設でしか受けられなかった感覚統合的なアプローチが、一般的な保育園でも実践できるようになったのです。

「あなたのままでいい」社会を目指して

Be-Youプログラムの最終的な目標は「誰にも制限されずに遊べる社会」の実現です。「『Be-You』とは、『あなたのままでいい』ということ。あなたが楽しいと思うなら、それをそのままやっていればいい。これは自己肯定感そのものです」と広瀬先生は語ります。

「発達支援の民主化を目指しています。特別な場所や専門家がいなくても、質の高い発達支援を提供できる環境を作りたいです」。

現在、さらなる発展に向けた取り組みも進んでいます。Be-You KITTOの追加アタッチメントを開発することで、36種類ものバリエーションを予定しているそうです。現場のニーズに応じて、新しいアタッチメントを追加できる機能も予定しています。現場の人たちのアイデアから生まれた新しい使い方も、アタッチメント化できる可能性があるでしょう。

療育という専門分野を超えて、すべての子どもが自分らしく遊び、成長できる環境づくり。広瀬先生の取り組みは、保育・教育現場に新たな視点を提供し続けています。そして、一人ひとりの子どもが「あなたのままでいい」と感じられる社会の実現に向けて、着実に歩みを進めているのです。