東京藝術大学美術学部デザイン科と株式会社ジャクエツは、2019年度よりデザイン共同研究プロジェクトを行ってきた。デザイン科第7研究室(Design Experience)の院生たちが主体となり、幼児用教具「Bブロック」の新たな活用領域の探索に取り組むというものだ。その2年目である2020年度は、「体験やユーザーを拡張する新しいパーツのデザイン」を課題として、7人の学生がそれぞれのコンセプトを立ち上げ、アイデアを形にした。

体験と感情を観察する

プロジェクトは4月、コロナ禍で大学への入構が禁止された特別な状況下で始まった。学生メンバーがBブロックと出会ったのも自宅であり、大学で一斉に山積みのピースを目にした前回の賑やかなハプニングとは、ほど遠い始まり方だった。 (

≫2019年度プロジェクト ) 今回のメンバーは、自分の部屋に置かれたブロックを見て、その存在感や異質感に一人で静かに向き合ったことだろう。そしてこのブロックに自分は何ができるのか?と悩んだにちがいない。

5月にスタートした研究会も、はじめはオンラインによるものだった。各人が自宅で描いたパーツのアイデアをさっそく紹介し、一巡すると、山﨑宣由准教授は、「次回からはいったん『あそび』という言葉から離れて、世のなかを観察し、《うれしい体験》を見つけて持ち寄ることにしよう」と呼びかけた。「デザイン」という言葉と同様、「あそび」という言葉もその意味するところは多岐にわたる。そのつかみどころのなさを避けるための工夫だろうか。

それからは、課題の「新しいパーツ」を念頭に置きつつも、《うれしい体験》を探して持ち寄る試みがくり返され、それは実に4カ月にわたった。メンバーの関心ははじめ身近な屋内・戸外に向けられていたが、やがて国境を超え、歴史をさかのぼり、あるいは情報空間に入り込み、舞子さんのお座敷あそびや、工夫の効いた茶器のデザインなど、分野や時空の境界を飄々とのり超え奔放な広がりをみせていった。

各メンバーの発表を眺めながら、巣ごもり生活をよそに世界を際限なく彷徨う旅人のようだと感じたが、その一方で、多くのメンバーが自分の過去に意識を向けて、うれしかった体験を掘り起こし、その原因や状況を反芻していたことは興味深い。つまり学生たちは、「自分の感じ方」をフィルターにして、自分の外に広がる世界(outer space)と自分の内側に存在する世界(inner space)を往来しながら《うれしい》のあり処とあり様を見つめ、それをビジュアルで発表することをくり返していたのだ。

藝大のプロジェクトにおいて、学生が表現するある一つのシーンを目にするとき、私はよく、そこにはどんなに言葉を尽くしても掬いきれない豊かな情報が充満していると感じる。例えば《うれしい体験》の絵には、それを成り立たせる環境と道具、主人公の行動、そして時の流れや他者とのコミュニケーションのあり方等々の具体的な諸要素が描かれていて、さらに、それらが統合された場に芽生える人物の感情と、その人物の感情をも含む光景全体が、作者が心と目で見つめる情景として描き出されている。そこには空気感や温度感などもそなわっていたりする。このように複雑で豊かな、また一人の人間の感性や感動が基軸となって表現された世界というものは、例えば付箋などを使って複数人が初めから言葉ありきで立ち上げてく世界観とは大きく異なるものだろう。そして今回のプロジェクトにおいては、「あそび」という言葉を《うれしい体験》に置き換えたことで、メンバーの見つめる情景にピントが合いやすくなったのではないだろうか。

新しいパーツは何を拡張するのか

前半に力を注いだ観察の収穫を土壌にして、9月からは、各メンバーが特に取り上げたい体験とそれに伴う感情の動きを絞りこんでいき、それをパーツのコンセプトへと結びつけていった。コロナ禍は依然として続いていたものの、月に2度ほど行われる研究会にくわえ、10月からは毎週木曜日に自主的な進捗報告会も行うこととなり、風通しの良い部屋に集まって意見を交わすことも多くなった。そこでは、お互いにデザイン案を見せ合いながら、各々のパーツがもたらす体験の拡がりを想像し合ったり、途中経過を見せて進行を阻む問題を相談し、技法や外注先の情報など有用な知識を提供し合ったりして前向きな製作が進められていった。一人ぐらしの多い学生たちにとってはあの場こそがうれしい場だったのではないだろうか。刺激しながら練られたアイデアは以下のものだ。

原木 友寿那「さきざき」

山の頂上に登って旗を立てたり、クリスマスツリーのトップに星のオーナメントを飾ったりするのは達成したうれしさの印だ。だが、ブロックあそびは抽象度が高すぎて、でき上がりにいつも不満を持っていた。そんな子ども時代の思いからこのパーツを考案した

万 年「band」

人は原始時代から音を出してきた。音を楽しむことは本能といえるのではないか。ブロックの凸部の内部に、音の鳴る材料を仕込み、色によって音色を変えて、目が不自由な人にも音色の違いが感じられる。バリアフリーの視点や身体運動をもたらすパーツ

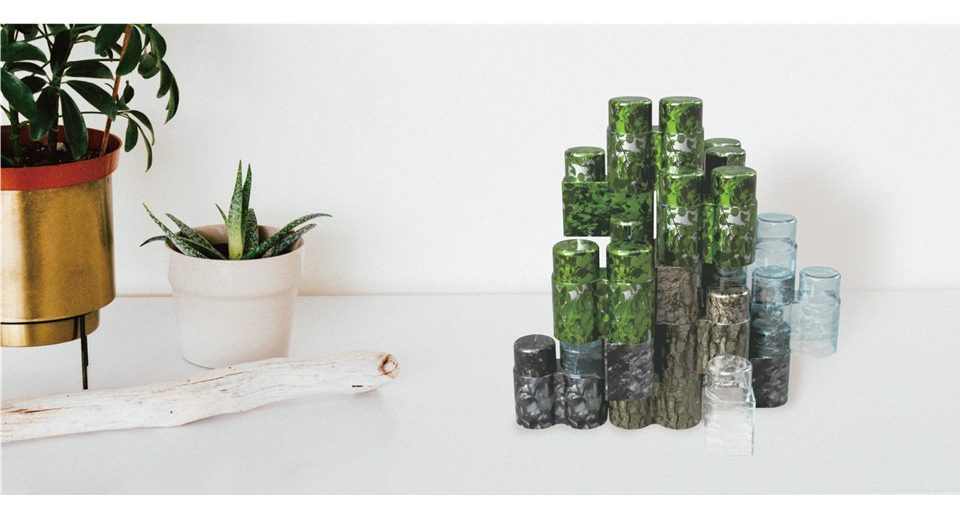

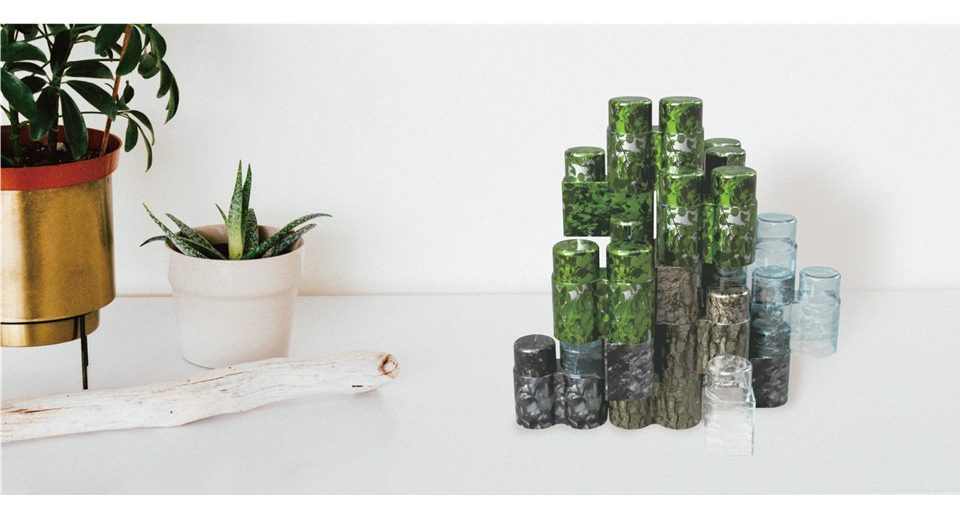

清水 康平「B-BLOCK VIEW」

「ブロックを大人の嗜みに」とうたう提案。子どものつくる作品は乗り物や家、ロボットなど人工物が多い。それは無地で強い色味が原因なのではないか?自然のテクスチャーを模したブロックにすることで自分の自然をつくることができ、大人も楽しめる

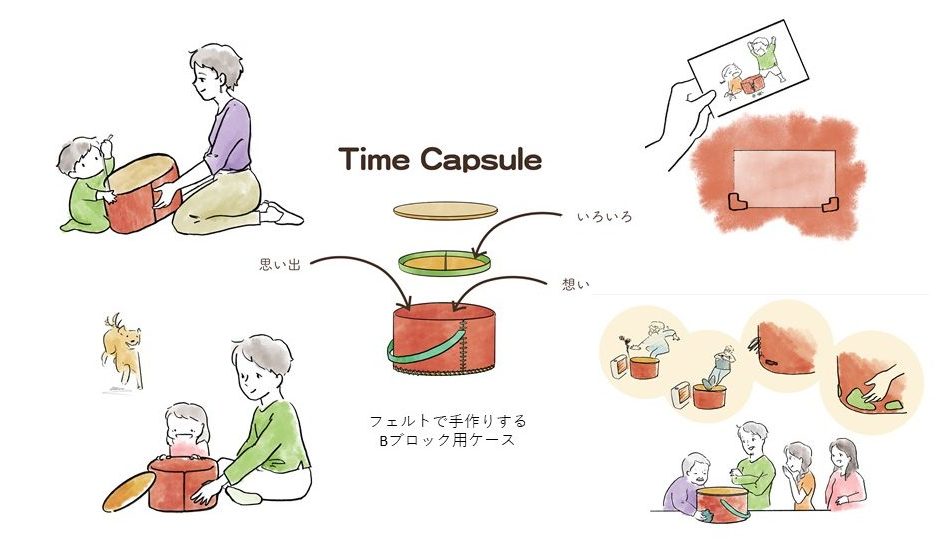

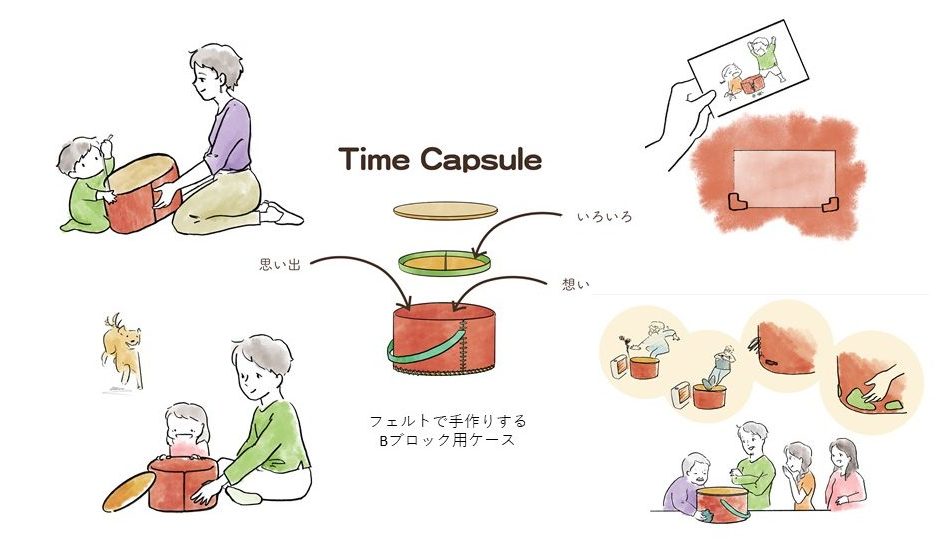

信川 みなみ「Time Capsule」

フェルト素材のケースはキットになっていて、購入者が家族とともに手作りできる。柔らかくあたたかみのある布素材ゆえ、インテリアに馴染み、時の体験が刻まれていく。その跡は、親から子へ、そして孫へと引き継がれコミュニケーションをもたらしていく

鄭 萌初「BIO B-BLOCK」

真菌でつくられた「朽ちるブロック」。自作でき、材料を仕込むと10日ほどで使えるようになる。生き物が素材なので時とともに変わるようすを楽しむことができる。現在の樹脂製ピースと組み合わせると、素材の違いを体験でき、教材への展開も考えられそうだ

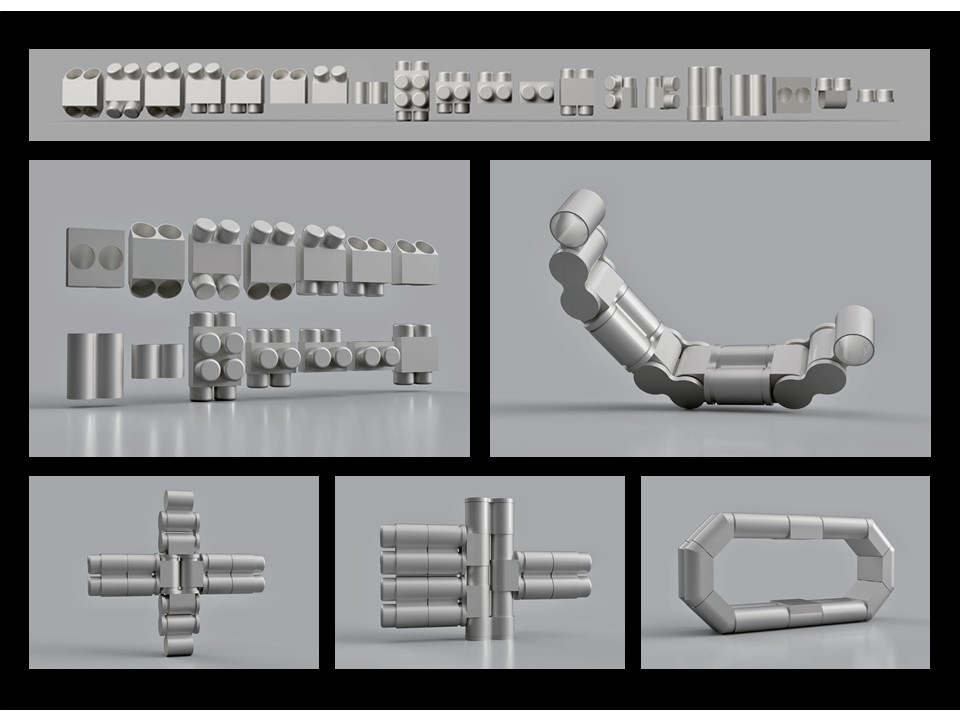

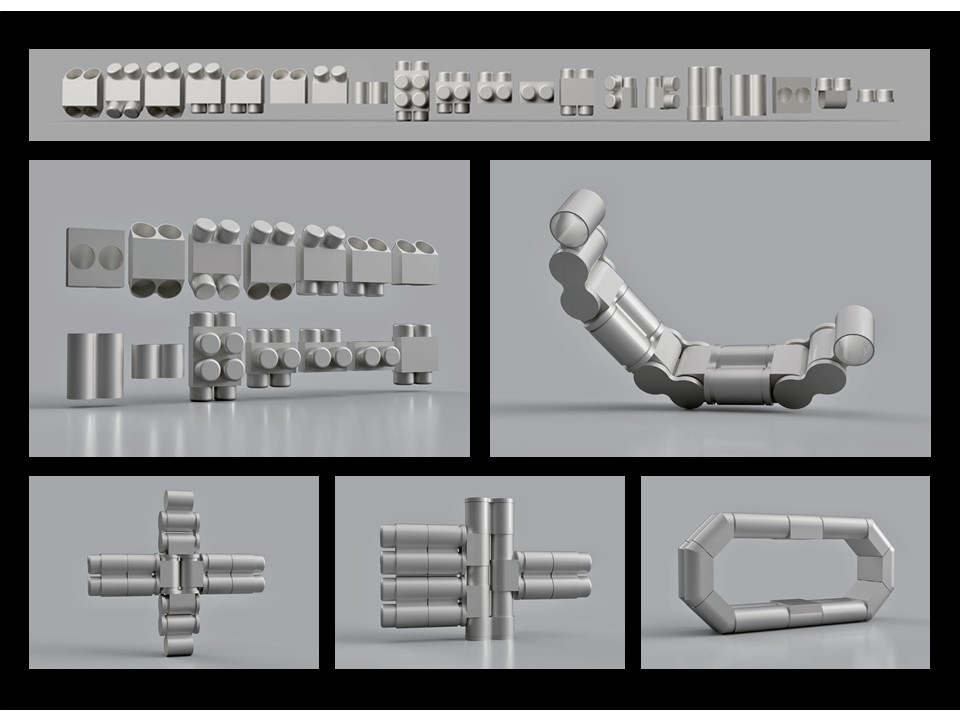

寺本 有孝「B-block QUANTUM」

45度や90度など角度のある連結や、稼働する関節を可能とする20種類のパーツを考案。「よりメカニックに見せる」ために傾斜パーツも複数用意し、複雑な構造と動きが楽しめる。凹凸のみならず凹凹構造での接続も考慮。大人のマニアックな造形に対応できる

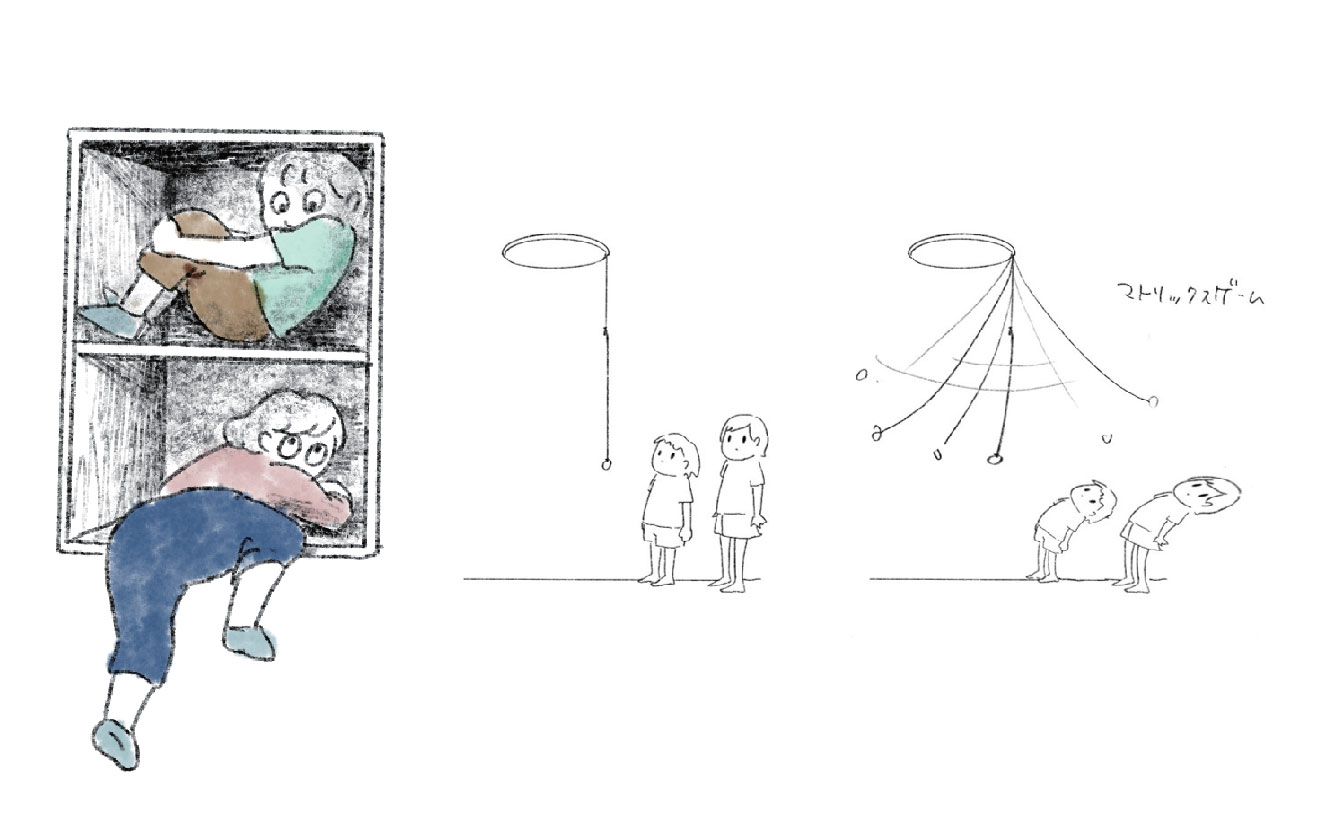

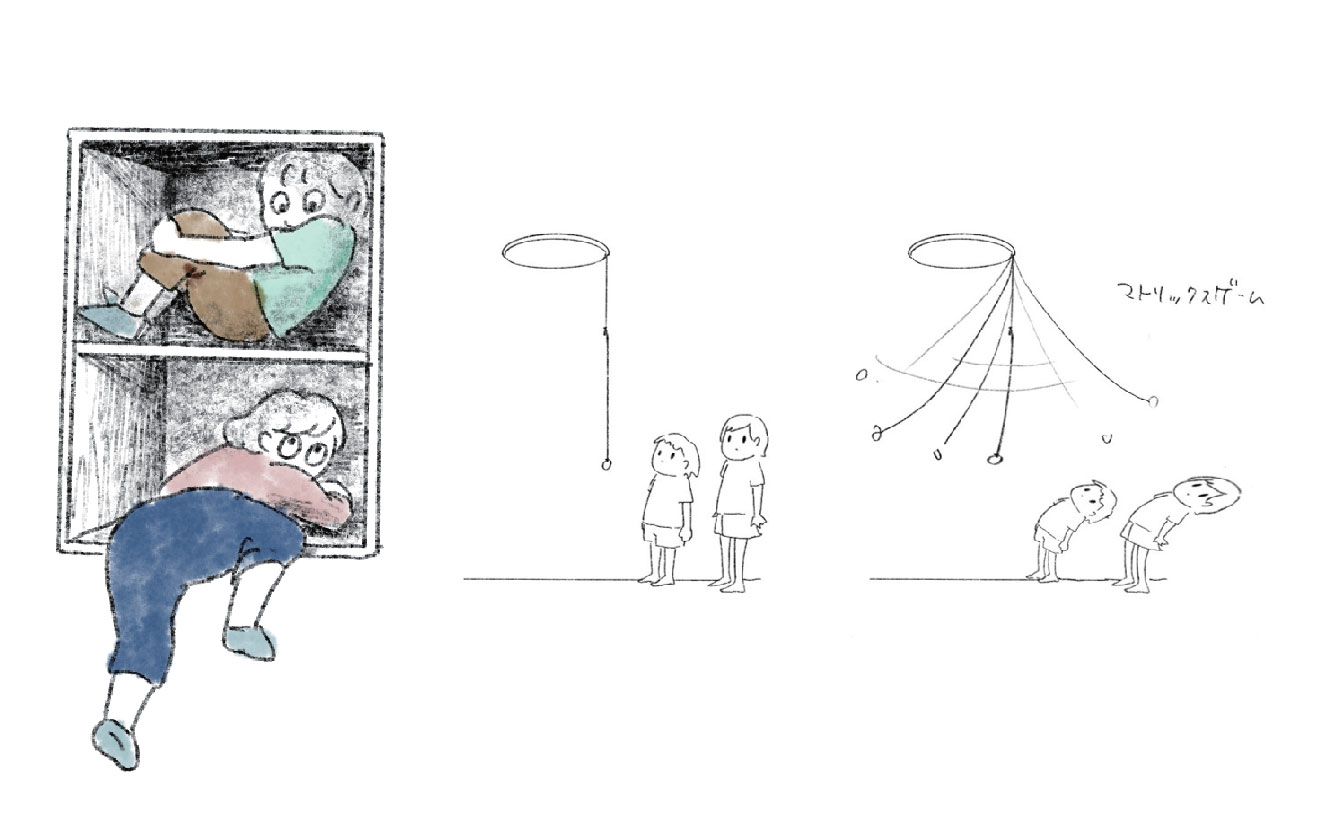

川名 泰夢「CORE」

Bブロックの基本のピースは1種類であり、上へ上へと積み上げる直線構造に終始することから、放射状と曲線状の造形を可能にするピースを考案。コア(核)があるとコマを作って回すこともでき、回転の色の動態や競い合いなど新たな楽しみが可能になっていく

課題解決型から体験価値創出型へ

長い時間をかけてつくられていった7つの提案には、Bブロックの造形性の拡張はもとより、「インクルーシブな体験」「人工物/自然物の学び」「世代をつなぐ家族間のコミュニケーション」「大人の嗜み」等、多様な拡張のキーワードが含まれている。そして提案されたアイデアには、Bブロックにとっての未知のユーザー層をもまきこみ、いわゆるブロックあそびを超えて、日常のなかに入り込み、新たな体験の価値をダイナミックに展開していく可能性を見ることができる。プロジェクトを振り返り、山﨑准教授は次のように述べている。

「今年度は『あそび』という言葉にこだわらず、人とブロックの関係を注視して、その関係の拡張をテーマに学生の思いと自由で独創的な想像力を具現化しています。その試みは、Bブロックに新たに加える『パーツ(部品)』を考えることであると同時に、新たに加える『アクション(作法やしぐさ)』を具体化することでもありました。つまり、限定された課題に向かう問題解決(ソリューション)型のデザインを目指すのではなく、『新たな喜び』となる体験価値(エクスペリエンス)のデザインの拡がりを目指したのです。各学生は、Bブロックは『子どもあそび道具』という画一的なニュアンスを飛び越えて、どんな人びとが、どのような気持ちになり、またどんな『うれしい』に繋がるのかを想像し、強い思いで自らの欲するBブロックへの可能性を探求しました。

未来の不安に向き合いながらも楽しむことや他者を思うことを怠らず、自分のその時々の信念を貫かなくてはいけないときに、『あそび』という心やモチベーションが人間にとってどれだけ重要で大切かを、学生たちはこのプロジェクトによって再認識したのではないかと思います。同時に、Bブロックという存在価値に、さらなるポテンシャルを強く感じたプロジェクトでもありました」。

人間は心をもち、それぞれの環境のなかで日々さまざまな体験をしながら、常に心の中の動きを感じて生きている。体験と感情が不可分な生き物だ。このプロジェクトで試みた体験価値の創出において、「①自分の心の動きを起点に体験を観察し、②最も心に響いた体験からこの先の「あったらいいな」の情景を想像してビジュアルで表現し、③その情景を叶えるデザインを具体的につくり出していく」というやりかたは、人間的で豊かなデザインが今後ますます求められる時代にあって重要になっていくのではないだろうか。今回の共同研究で、「あそび」がその第一の題材に据えられたことの意義は大きいと考える。

(同プロジェクトマネージャー/東京藝術大学デザイン科非常勤講師 楠見春美)