2022年6月7日~9日、3年ぶりの開催となった「こども環境サミット」。プレイデザインラボの遊具の展示やフェローの方々のトークショーをはじめ、子どものあそびと環境にまつわる企画に大勢の人々が参加し、知見を広げてくれることとなった3日間であった。

今回は、子どものあそびの一つである造形活動にフォーカスし、子どもの視点や子どもとの関わり方について有意義な知見を得られた、末永幸歩さんのトークショー内容をダイジェストでお届けする。

造形活動は自分なりのものの見方で探求すること

ベストセラー『13歳からのアート思考』の著者である末永さんは、アーティスト兼美術教師として子どもの造形活動に携わっている。

子どもの造形活動に接した時に、大人が迷いがちなのが「どのように声をかけるべきか」という点だ。トークショー参加者へ末永さんが問いかけたところ、その大半が「声のかけ方に迷う」に挙手した。何をほめて伝えてあげれば子どものためになるのか、明確な答えを持っていない人が多かったのだ。

トークショー参加者へ問いかける末永さん

トークショー参加者へ問いかける末永さん

末永さんはこの講演会で、声のかけ方に関して新たな視点を提供してくれた。かつて、末永さんは「造形活動は作品を作ることである」と考え、子どもが作品を完成させることで達成感や自信を育むことを重視していた。しかし、現在は「造形活動は自分なりのものの見方で探求することである」、つまり完成品よりも作品の制作過程こそ重要であると捉えている。

「造形活動は自分なりのものの見方で探求すること」を示すエピソードとして、19世紀のフランスで活躍した印象派の画家クロード・モネの話が紹介された。モネの代表作である「印象・日の出」は、当時の評論家から「完成した作品とは言えず、印象でしかない」と酷評されたという。このように、モネは当時の常識の枠外にあるような絵を描いたのだが、それはモネが抱いていた「その瞬間の光の下で自分の目に映るのは、どんな“色”なんだろう?」という強い興味からきていたのだ。

モネの有名な作品「睡蓮」は、現存する作品数だけで250以上ある。実際に屋外にて睡蓮を観察し、朝昼夜と描き続け、その瞬間の光の下で自分の目に映る色を探求して再現しようとした結果だ。モネは人々のニーズを満たす美しい作品を制作しようとしたのではない。自分自身が興味を持つ「色」について、ただただ探求した結果、これだけの作品が産み落とされていったのだという。

末永さんは、造形活動を植物に例える。造形活動の始まりにあるのは、誰かから与えられる課題ではなく、自分自身の興味や疑問である。つまり、「やってみたい」「なんでだろう」という興味の「タネ」が造形活動につながるという。自分の興味に従い試行錯誤するうちに、探求の「根っこ」が生えてくる。そして、大きな根っこができあがった時に、表現という「花」が咲くのだ。

「作品の完成度は?」「上手にできている?」といったように、子どもの造形活動では咲いている「花」ばかり見てしまいがちだが、もっと大切なのは花の下に「タネ」や「根っこ」があるかどうかだと、末永さんは語る。花(表現)がうまく咲いていようといまいと、タネ(興味)と根っこ(探求)がしっかり存在すれば、それは十分な価値があるのだ。

変化する時代こそ造形活動が必要

今私たちが生きる21世紀は、正解が一つではない時代だ。テクノロジーの急速な進化により、法律やルール、前例がない出来事が多々起きうるようになったからだ。また、人々の生活水準が向上したことから、自分らしい生き方やモノを手に入れたいと思う人が増え、価値観の多様化が進んでいる。

正解が一つであった時代は、太陽のように輝くたった一つの正解に対し、誰よりも早く効率的にたどりつくスキルが求められていた。これは、従来型のテストや受験にも通ずる。しかし、正解が一つではない時代は、刻一刻と移り変わる雲を見て「ウサギみたい」「恐竜に見える」といったように、答えのないものから自分なりの答えを作り出す力が求められるようになると、末永さんは言う。

また、人生100年時代といわれる現在は、人から与えられた課題をこなして進む直線的な人生設計では人生がもたない。長い人生を歩むために、働き方を変えたり学びなおしたりしながら、自分自身を柔軟に変化させる人生設計が求められるようになる。

「正解が一つではない時代に長い人生を歩むためには、変化に振り回されず、自分を軸に探求して自分なりの答えを作っていく必要があります。これはまさに、自分なりのものの見方で探求する造形活動にもつながるのです」(末永さん)

子どもの造形を育むために大切なヒント

ピカソの有名な言葉に「子どもはみんなアーティスト」というものがある。末永さんは、ピカソの生き様を分析した結果、「子どもの作品はのびのびしていてすばらしい」という意味ではなく、「子どもは誰もが自分なりのものの見方で探求できる」ということが伝えたかったのではないかと語る。

ピカソの言葉の真意のように、子どもはみんなアーティストで、自分なりのものの見方で探求できているのであれば、大人ができるのは「それを壊さずに見守ることだけ」だと末永さんは考えている。そのためにまずすべきなのは、大人とは違う「子どもの世界」を認めることだと言う。

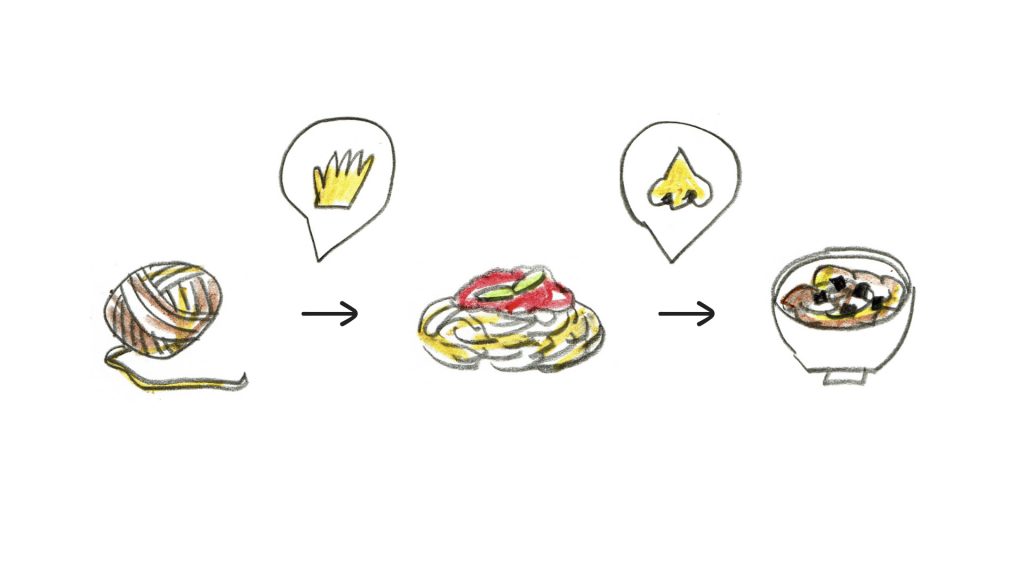

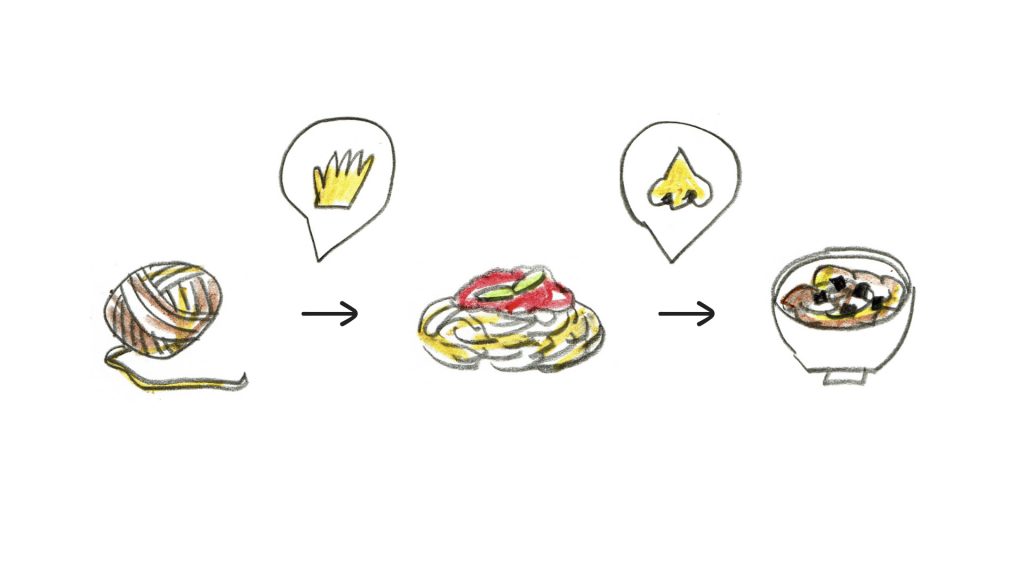

末永さんが監修をつとめる教育番組で紹介された工作作品を例に、子どもの世界が解説された。その作品は5歳の一般のこどもが作った工作で、空き箱を2つ繋げた列車のような形状の乗り物に、食べ物のようなものや、紙コップに入った飲み物らしきものが乗っている。この作品の右上のカップの中には、紫色の麺のようなものが入っており、制作したこどもによると「お蕎麦」であるという。その制作過程を見てみると、こどもはまず毛糸球を手に取り、触ったり見たりしながら「パスタを作ります」と言った。赤い絵の具に毛糸球を入れてパスタを作っていたが、おもむろににおいを嗅いで「お蕎麦のにおいがする」と言った。そして、海苔に見立てた黒い折り紙をちりばめて、お蕎麦を完成させたのである。

大人の世界では、お蕎麦を作ろうと「言葉」で考えてから、必要な道具をそろえて制作していく。つまり、大人の世界は「言葉」で出会う。一方、子どもは毛糸球を触って見て、パスタを作りたいと考えて、においを嗅いでお蕎麦を作ることにした。こどもの世界は「五感」で出会うのだ。

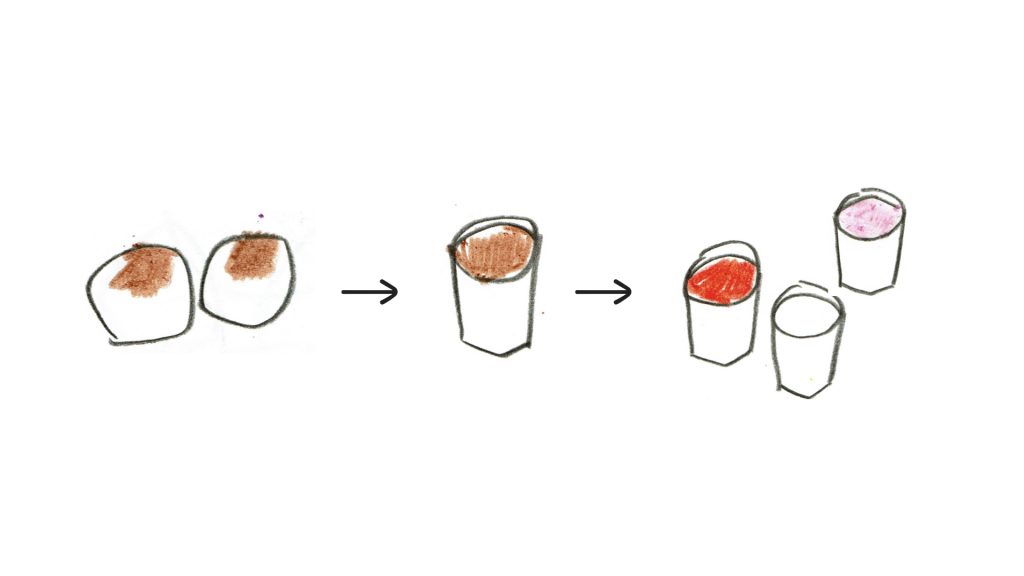

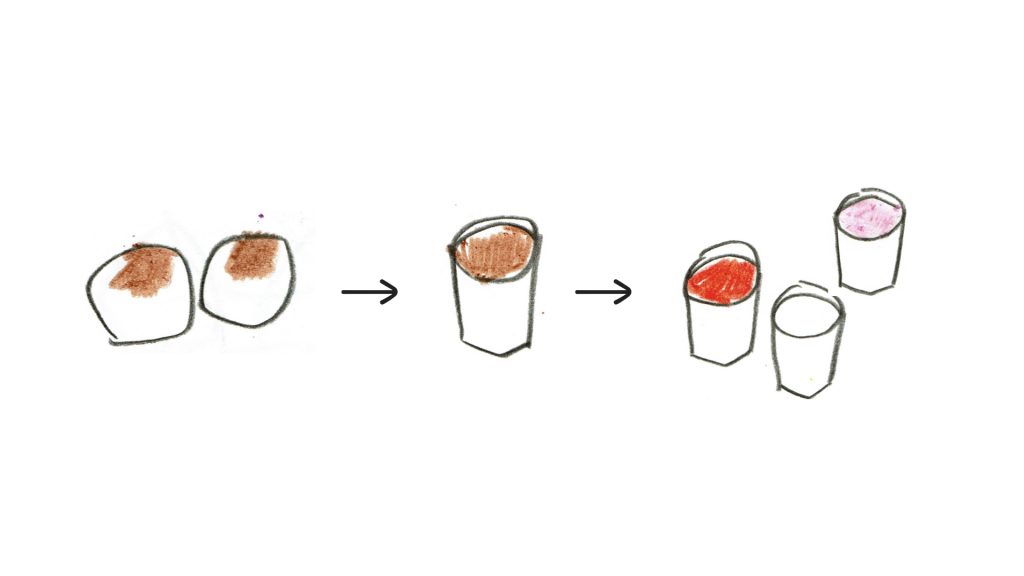

もう一つ例が紹介された。その作品の真ん中には4つの紙コップが並べてあり、そこに水溶液が入っている。子どもによると、茶色がコーヒー、赤がリンゴジュース、白が牛乳とのこと。コーヒーは、その手前に置いてあるたこ焼きから派生して作られたようである。たこ焼きに焼き目をつけるために、紙コップを使って茶色い絵の具を溶いていた。その水溶液がコーヒーに見え、そこから飲み物の発想を広げて、リンゴジュースと牛乳も作られていったように見受けられるという。

大人の世界では、一度立てた計画は変更されないものだ。たこ焼きを作ろうと思ったら、たこ焼きを作るといったように、地図の上にスタート地点と目的地があり、最短距離の直線で結ぶように作業を進めていく。一方、子どもの世界は常にいきあたりばったりだ。白紙の地図を持っているように、地図に最終的に何が記されるのか、どのような作品ができるのか、それは子ども本人にも分かっていないことだ。

このように、大人の世界と子どもの世界は全く違うものだということを、まず認識する必要があると末永さんは語る。大人の世界が正しいわけではないので、子どもの造形を大人の世界の基準で評価する必要もないのだ。子どもの世界があることを認め、それを守ることができれば、子どもは本来持っている力をより一層発揮して、自分なりのものの見方で探求すると言う。

話を冒頭に戻そう。子どもの造形活動に接した時に、「どのように声をかけるべきか」迷う大人が多いことを紹介した。末永さんは、このようなシーンでアドバイスなどの声をかける必要はなく、子どもの世界の特徴として認めてあげることが大切だと考えている。例えば、五感を駆使して素材に出会っている子どもの真似をして、一緒に素材を触ったり匂いを嗅いでみたりする。それだけで、子どもに対して「それでいいんだよ」という暗黙のメッセージを伝えられるのだ。

末永さんが開催したワークショップでのエピソードが紹介された。小学校低学年の男の子が、迷路のようなごちゃごちゃとした絵を描いていたという。その子ども曰く「町の絵」とのことだ。そこで「誰がこの街に住んでいるの?」と尋ねると、「ここが学校で、ここが駅で、家族や友だちが住んでいるの」と嬉しそうに語ってくれたそうだ。作品として表現されているのは氷山の一角で、子どもの空想の世界で大きなストーリーが作り上げられていることが分かるエピソードだ。

子どもの造形作品に声がけする時も、「ここがいいね」「これは何?」と描かれているものに対してだけ言及するのではなく、氷山の見えていない部分を引き出してあげる声がけをすることも大切だと末永さんは言う。「ここに誰が住んでいるの?」「(描かれていない部分を指して)こっちにはどんな街があるのかな?」といったように、作品で表現されていない部分の空想を広げられるような声がけは、子どもの世界を認めて探求心を育むことにもつながる。

子どものあそびの一つである造形活動は、自分なりのものの見方で探求することだ。つまり、常識のたがを外すことが創造的な探求につながるのだ。これは「大人である私たちにこそ大切な発想だ」と末永さんは語る。大人の常識とは異なる子どもの世界に出会い、その世界に想いを馳せながら自分なりの答えを作ってゆくことは、大人にとっての創造的な探求である。さらに、それが子どもの世界を認めることにつながるので、子どもたちはアーティスト性を存分に発揮できるようになる。

末永さんは、子どもも大人も違った存在であることを認め合い、学びあえるような教育のあり方を目指しているという。子どものものの見方や考え方、表現について、新たな視点と発想を得られるトークショーであった。

トークショー参加者へ問いかける末永さん

トークショー参加者へ問いかける末永さん