障がいの有無に関わらず、誰もが遊ぶことのできる遊具の開発を、医療と遊具の分野を越えて実現した「RESILIENCE PLAYGROUNDプロジェクト」が、2024年度グッドデザイン大賞(内閣総理大臣賞)を受賞した。応募総数5,773件の中からトップに輝いたこの遊具は、どのような思いで作られたのだろうか。ジャクエツのデザイナー田嶋宏行氏に、大賞受賞の思いや制作時のこだわり、今後の展望などについてお話を伺った。

株式会社ジャクエツ デザイナー 田嶋 宏行 氏

株式会社ジャクエツ デザイナー 田嶋 宏行 氏

気づきと熱量が大きな渦となり、プロジェクトを結実させた

―グッドデザイン大賞受賞おめでとうございます!まずは、率直な感想をお聞かせください。

田嶋:正直なところ最初はびっくりしてフワフワした気持ちになりましたが、素直に嬉しかったですね。アワードを通してRESILIENCE PLAYGROUNDプロジェクトが広まると、障がいを持った子どもたちのあそびの発信に繋がると思い応募したので、願いが叶ってよかったです。あと、このプロジェクトは社内・社内問わず、多くの方に支えられて結実したプロジェクトなので、協力いただいた方々へ良い報告ができることがとても嬉しかったです。

―大賞を受賞したポイントは何だったのでしょうか?

田嶋:コトとモノの両輪のバランスがよかったことと、「勇気と有機のあるデザイン」という今年のテーマに合っていたことの2点が評価されたと思います。

―コトとモノの両輪のバランスとは、具体的に何でしょうか?

田嶋:どこにでもある遊具のようなデザインでありながら、あそびに参加しづらい医療的ケア児の課題解決が内蔵されている。そのバランスです。公園にも遊具としておさまっており、自然と皆があそんでいる風景があります。その一方で、医療的ケア児があそべるようにするというコトの解決のため、地域の人々や子どもたち、医療関係者、社内のメンバーなど様々な人を巻き込み、「あそべない」を取り巻く課題への解決策を盛り込みました。モノとしての美しさと、コトというプロセス両方を評価していただけたと思います。

ブランコ遊具「KOMORI」。座位が保持できないなどの理由でブランコに乗れない子どもでもフィードバック感を味わえる遊具。

ブランコ遊具「KOMORI」。座位が保持できないなどの理由でブランコに乗れない子どもでもフィードバック感を味わえる遊具。

―もう一点の評価ポイント、「勇気と有機のあるデザイン」についても教えてください。

田嶋:勇気と有機というテーマについてですが、昔は工業製品などのモノが評価されやすい時代だったという印象があります。しかし、今はモノのかっこよさと同時に、人や幸せにフォーカスを当てたデザインが求められるようになったような気がします。そうした変化から、モノやコトの成果だけではなく、違和感や気づきに勇気を持って一歩踏み出すことや、その結果に至るまでの思考や活動を評価しようというトレンドに変化したような感覚があります。RESILIENCE PLAYGROUNDプロジェクトでは、医療的ケア児が子どもたち皆で一緒にあそべる遊具を研究・開発しましたが、ケガや事故といったリスクのイメージが強く、企業としても非常に難しいテーマへの挑戦でした。しかし、たくさんの人たちを巻き込みながらプロジェクトを進め、140基以上の出荷実績を残すことができました。そして、家と病院の往来しかできていなかった医療的ケア児が公園に行けるようになるなど、有機的な広がりが生まれ、「あそびから遠い」と感じていた人がはじめの一歩を踏み出す勇気に繋がりました。これを実現するための気づきと熱量、巻き込み力、巻き込まれ力も評価いただけたと思います。

―田嶋さんの気づきとは何だったのでしょうか?

田嶋:元々、医療的ケア児は絶対安静にしておかなければならないのだと思っていました。しかし、外部プロジェクトで医療的ケア児たちにはじめて会った時、呼吸器を付けた子どもも寝たきりの子どもも、ダンスを踊ったり、寝転がって床をスイスイ移動したりと、普通の幼稚園児のようにあそんでいる姿を見たのです。医療的ケア児はあそべないという大人の先入観が邪魔しているだけで、彼らなりのあそびはあるのだと気づかされました。それであれば、「スプリング遊具にまたがれない」などの遊具側の障害を排除し、もともと持っているあそびを引き出すように開発すればいい。遊具側が優しくなっていくべきだという気づきがありました。

スプリング遊具「UKABI」。皿形の座面に寝転がると、ちょっとした自分の動きがフィードバックされて揺れを感じる。

スプリング遊具「UKABI」。皿形の座面に寝転がると、ちょっとした自分の動きがフィードバックされて揺れを感じる。

―現場を見たからこそ分かる気づきですね。田嶋さんの熱量についても教えてください。

田嶋:最初は障がいの有無や国籍、年齢の違いなど、様々な子どもたちを包括するインクルーシブなあそびを考えているうちに、ぼんやりとした遊具像になってしまいつまずいてしまったんです。そこで、プロジェクトメンバーであり医療的ケア児の活動拠点「オレンジキッズケアラボ」を運営する医師・紅谷浩之さんらと議論し、ワークショップを行った結果、一番あそびから遠いところにいる医療的ケア児を想定して開発しようとなりました。しかし、「ケガや事故が起きたらどうするんだ」、「ニッチなマーケットを攻める意味はあるのか」といった批判もあったのです。そこで、医療的ケア児もあそべるということ、そして健常児も楽しめる遊具だということを伝え、遊具検証などに巻き込みながら、地道に理解を広げていきました。このプロジェクトを実現するという熱量も、審査で見ていただくことができました。

オレンジキッズケアラボで行ったワークショップ。ケアスタッフ、ジャクエツデザイナー、一般の方が一緒に遊び場のアイデアを出し合った

オレンジキッズケアラボで行ったワークショップ。ケアスタッフ、ジャクエツデザイナー、一般の方が一緒に遊び場のアイデアを出し合った

先入観をなくして、誰もがあそべる遊具を

―RESILIENCE PLAYGROUNDのこだわりについて教えてください。

田嶋:障がいの有無に関わらず、誰もがあそべる遊具に仕上げることにこだわりました。世の中には障がい児向けの遊具もありますが、例えば車椅子の子どもなど、特定の障がい児があそぶことに特化しているため、健常とされる子どもや、より重度な障がいを持つ子どもは満足にあそべないという課題がありました。一方で、健常児向け遊具は走ったりバランスを取ったりと、身体能力をより伸ばす思想で作られていることが多いです。医療的ケア児も健常児も一緒にあそぶためには、共通のあそびの要素を見出さなければなりません。そして紅谷さんと議論した結果、揺れによるフィードバック感というあそびの要素を見つけ出しました。ゆらゆら揺れる感覚は、寝たきりの子どもも元気に走れる子どもも共通で楽しいと思えます。それを起点に、トランポリンとスプリング、ブランコという3つの遊具を展開していきました。開発の際は、遊具にまたがれないという課題を解決する形にしたり、色やにおい、冷たさといった刺激を排除する素材にしたりと、こだわりを詰め込みました。

―共通の楽しさを見つけることが、インクルーシブデザインのヒントになるのですね。続いて、プロジェクトで一番苦労したことをお聞かせください。

田嶋:「医療的ケア児はあそべない」という先入観をいかに解決していくか、ということには苦労しました。口頭で説明してもなかなか理解は得られないので、一度トランポリン遊具の試作品を作り、実際に医療的ケア児にあそんでもらう検証を行いました。すると、子どもたちは楽しそうな仕草を見せてくれましたし、ケアスタッフが激し目に揺らしても喜んでくれたのです。当初はプロジェクトに懐疑的だった方々も、ここまでしっかりあそべるなら大丈夫だと納得してくれました。言葉で説明するよりも、関係者を検証に巻きこんだり動画を見せて説得したりすることの大切さを実感しましたね。

トランポリン遊具「YURAGI」。試作品での医療的ケア児とケアスタッフによる検証

トランポリン遊具「YURAGI」。試作品での医療的ケア児とケアスタッフによる検証

―どのような挑戦やプロジェクトにも活かせる教訓ですね。プロジェクトの反響はいかがですか?

田嶋:ある重度心身障害の子どもを持つご家族は、あそびに行くのが好きだけれど参加できると思える場所がないため、毎日家と病院、施設を行ったり来たりする生活が多くなっていたそうなのですが、近隣や隣の県にRESILIENCE PLAYGROUNDが導入されたことで、遠くまであそびに行くようになったそうです。重度な障がいのある子と一緒に長距離移動するのは大変ですが、あそびたいという思いに応えてくれるモノや場所があるからこそ、家族の行動が変わり活動範囲も広がったとのことでした。また、この遊具がニュースで紹介されたことをきっかけに、「皆と同じようにあそべず迷惑をかけてしまう」と考えていたダウン症の子どもを抱える親御さんが、「私たちも当たり前に公園に居ていいんだ」と前向きになれたと伺いました。遊具が様々な人たちの行動の後押しになっていることが嬉しいですね。

―まさにインクルーシブを実現できていますね。

田嶋:そうですね。インクルーシブデザインという言葉は素晴らしいものですが、最近は意味が広くなってしまい、あいまいに捉えられがちな印象です。私たちプロジェクトメンバーは、本来子どもたちはインクルーシブな存在で、障がいがあろうがなかろうが駆け寄ってあそべるものなのに、大人がゾーニングしてしまっているような感覚がありました。そうした経緯から、個性が違っても、誰とでもしなやかにあそべる子どもたちのレジリエンスな力を養い、伸ばしていきたいと思ったので、プロジェクト名にインクルーシブデザインではなく「RESILIENCE」という言葉を使いました。

遊具を通して未来の可能性を広げたい

―RESILIENCE PLAYGROUNDの今後の展望を教えてください。

田嶋:まだまだ障がい児たちの「あそべない」課題は多くあります。引き続き、あそびや行ける場所、できることの選択肢を増やしていくなど、モノ・コトにこだわらず、色んな解決の仕方を考えていきたいと思っています。その一つとして、医療的ケア児の生活に少ない感覚や要素をあそびに取り入れたいと考えています。例えば、今は「すべる」という感覚を研究中です。医療的ケア児の生活では、「すべる」、「落ちる」といった重力感のある動作が少なく、高さや落ちる感覚を認識する前庭覚という器官が養いづらい課題があるそうです。「すべる」あそびを全くしないまま大人になると、例えば医療の進歩で寝たきりの子どもが歩けるようになったとしても、階段が降りられないといった問題に直面してしまいます。RESILIENCE PLAYGROUNDの3つの遊具は揺れる感覚を楽しむものですが、揺れに慣れていないと乗り物酔いしてしまい、移動が難しくなります。あそびを通じて楽しく感覚を養うことや、成功体験を持つことが、未来の可能性を広げることになるのです。これからも、関係者と議論しながら、あそびたいという思いをしっかりと受け止められるような、そして選択肢を増やせるような遊具やあそびの環境の在り方を考えていきたいですね。

―最後に、田嶋さんの目標をお聞かせください。

田嶋:今回のプロジェクトを通じて、あそびで社会課題を解決できたという感覚を掴めました。世の中には、地域社会のつながりの希薄化や子どもの精神疾患など、様々な課題が残されています。そういった場面にあるべき遊具は何だろうと考えています。まだまだ、あそびや遊具で解決できることはあるのだと信じています。ジャクエツは社会課題解決に対する理解が深い会社なので、こういった課題に向き合うデザイナーとして活動していければいいなと思っています。

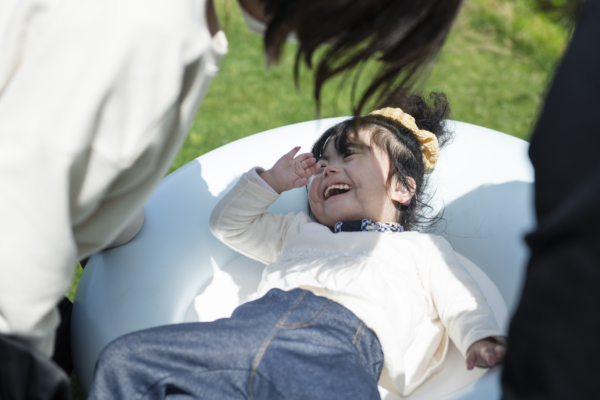

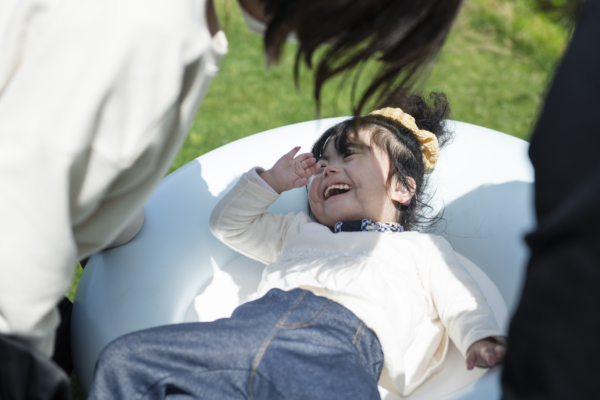

大賞受賞を医療的ケア児たちとお祝いした際の集合写真

大賞受賞を医療的ケア児たちとお祝いした際の集合写真

株式会社ジャクエツ デザイナー 田嶋 宏行 氏

株式会社ジャクエツ デザイナー 田嶋 宏行 氏 ブランコ遊具「KOMORI」。座位が保持できないなどの理由でブランコに乗れない子どもでもフィードバック感を味わえる遊具。

ブランコ遊具「KOMORI」。座位が保持できないなどの理由でブランコに乗れない子どもでもフィードバック感を味わえる遊具。 スプリング遊具「UKABI」。皿形の座面に寝転がると、ちょっとした自分の動きがフィードバックされて揺れを感じる。

スプリング遊具「UKABI」。皿形の座面に寝転がると、ちょっとした自分の動きがフィードバックされて揺れを感じる。 オレンジキッズケアラボで行ったワークショップ。ケアスタッフ、ジャクエツデザイナー、一般の方が一緒に遊び場のアイデアを出し合った

オレンジキッズケアラボで行ったワークショップ。ケアスタッフ、ジャクエツデザイナー、一般の方が一緒に遊び場のアイデアを出し合った

トランポリン遊具「YURAGI」。試作品での医療的ケア児とケアスタッフによる検証

トランポリン遊具「YURAGI」。試作品での医療的ケア児とケアスタッフによる検証 大賞受賞を医療的ケア児たちとお祝いした際の集合写真

大賞受賞を医療的ケア児たちとお祝いした際の集合写真